Владимир (Зеев) Жаботинский

Писатель, Переводчик, Поэт, Политик

- Род деятельности

Писатель, Переводчик, Поэт, Политик

- Дата рождения

06 октября 1880

- Дата смерти

04 августа 1940 (59 лет)

- Место смерти

Лагерь «Бейтар» около Нью-Йорка, США

- Причина смерти

Инфаркт

Текст из книги "Путь к мечте", издательство АДЕФ- Украина

Поэт, писатель, публицист, фельетонист, драматург, переводчик. Сионист, солдат, политический деятель, романтик, полиглот. Лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов. Создатель Еврейского легиона (вместе с Иосифом Трумпельдором) и организации «Иргун», глава «Союза И. Трумпельдора» («Бейтар»), кавалер военного Ордена Британской империи.

Ярчайшая фигура в еврейском национальном возрождении.

Тысячи написнных им бесценных страниц — книги, статьи, стихи, письма — на русском, итальянском, английском, идиш, французском, немецком и, конечно, на иврите.

О нем — книги, статьи в энциклопедиях, доклады на научных конференциях и уроки для воскресных школ. В честь него — улицы во многих городах Израиля и, разумеется, в Одессе. Имя Владимира (Зеева) Жаботинского носит дорога No 481 из Петах-Тиквы в Тель-Авиве.

«Жизнь его была еще более необычна, чем созданные о нем легенды. Понятие «Жаботинский» — неповторимое и единственное в своем роде в истории еврейского народа» — писал французский писатель и политик Анатоль де Монзи. В статье американского журнала «Time» этому удивительному человеку посвящены такие строки: «Это была одна из тех редких личностей, которые народ‚ даже самый одарен- ный‚ рождает раз в десять поколений».

Израильская писательница, внучка военного комиссара Днепропетровска, ставшего затем театральным режиссером, Шуламит Шалит сетует: «О нем писали при жизни, еще больше после смерти, но сколько бы и кто бы ни пытался рассказать о нем, получаются эскизы к портрету — почти невозможно объять такое явление, как Жаботинский».

Можно цитировать фрагменты из написанного Жаботинским, и, убрав пару слов, дающих привязку к конкретному году, получать актуальнейшие сейчас, в ХХI веке, тексты, позволившие бы ему в сегодняшнем мире стать «топовым блогером».

Для иллюстрации приведем два небольших фрагмента, отражающих отношение Жаботинского к миру и человеку, которые сегодня не менее актуальны, чем столетие назад:

«Мир не любит маленьких государств. Каждый раз, когда какая-нибудь крупная европейская газета упоминает одно из маленьких государств (и в особенности одно из тех, которое образовалось после войны), на лице ее появляется гримаса. (То есть чувствуется, что когда корреспондент писал свою заметку, он кривил свое лицо — невероятно трудно писать и не совершить ни одного промаха!) Итак, кривит корреспондент гримасу и ругается: почему весь мир превратили в «Балканы»?! Или она (то есть газета) принимает серьезное, научное выражение лица и доказывает, что такие маленькие государства «существовать не в состоянии», поскольку раньше, когда они входили в состав более крупных государств, у них был «обеспеченный тыл», а теперь его нет.

У меня, как видно, натура противоположного свойства: я люблю маленькие государства. Если бы я был творцом мира, я бы давно уже разрезал все большие государства на независимые маленькие... Я ненавижу городок, примиряющийся со званием городка; я люблю такой маленький городок, которому достает наглости считать себя центром мира, — как мой родной город Одесса, например, в его лучшие дни.

... В моей вере в малые государства есть, видимо, какая-то склонность к философии такого рода: чем больше столиц — тем больше культуры. Сделайте любое место столицей — и оно в самом деле станет столицей в плане психологическом. Я вспоминаю Ковно, Ригу и Ревель перед войной. Их жители жаловались на скуку точно так же, как жалуются сейчас (все время жить в Париже тоже наводит скуку...), — но турист, смотрящий со стороны, сразу замечает разницу. Раньше в этих городах нечего было изучать, не о чем было расспрашивать — сегодня же каждый

Велико искушение цитировать Жаботинского. Часто это дает возможность корректировать мифы, клубящиеся вокруг каждого этапа его удивительной жизни. Документы эти мифы не развеивают, а соб- ственноручные записи позволяют понять, что проис- ходило на самом деле. Или, по крайней мере, как бы Владимиру Жаботинскому хотелось, чтобы это про- исходило на самом деле.

«В моей метрике значится: «Девятого дня ме- сяца октября 1880 года родился сын у никопольско- го мещанина Евгения Жаботинского3 и его супруги Евы, которая нарекла его именем Владимир». Здесь три ошибки: имя отца звали Ионой, сына Цеви, мать — Хавой, дочь Меира, а родился я 5 октября (18 по новому стилю), по расчету моей матери в неделю, когда в синагогах читают раздел Торы «Ваейра» («И явился») из книги «Бытие». До своего семнадцатого года жил в Одессе, дома и на улице мы разговаривали только по-русски, мама пользовалась идиш только в беседах с моими престарелыми тетушками; сестра и я научились понимать этот язык, но ни разу нам не пришло на ум обратиться к маме или к кому-нибудь другому на идиш. Сестра научила меня читать по русски, было мне восемь лет, когда один из наших соседей вызвался обучать нас обоих древнееврейскому языку, и этот добрый человек был Иегошуа Равницкий.

В течение нескольких лет, пока мы не сменили квартиру, я брал у него уроки, и я протестую против басни, будто я не знал слов «Берешит бара элохим...», до того, как вступил в лагерь сионистской деятельности. Мама никогда не допустила бы этого!.. Один из сыновей дяди, который квартировал у нас в течение года, обучал меня французскому языку, а у сестры, изучавшей в гимназии английский, я взял несколько уроков этого языка»

Впрочем, не исключено, что свою раннюю биографию Жаботинский тоже слегка мифологизирует, убирая излишний драматизм, и, со свойственным ему юмором, придавая ей одесский колорит: «И ремесло свое я избрал тоже в детстве: начал писать еще в 10-летнем возрасте. Стихи, разумеется. «Печатал» я их в рукописном журнале, который издавали два молодых человека, ученики не моей школы (один из них, если я не ошибаюсь, теперь посланник Советов в Мексике); позднее, в шестом классе, мы в нашей школе тоже основали тайную газету, и ее мы уже распространяли на гектографе, а я был одним из ее редакторов. «Тайную!», потому что это было запрещено согласно российским законам вообще и гимназическим правилам в частности; однако в нашей газете не было даже намека на «политику», не из страха, а из того равнодушия к ней, которое я описал ранее, и тем не менее газета наша называлась «Правдой», и главный редактор, христианский юноша, чьи родители были выходцами из Черногории, влюбился в том году сразу в двух девиц. Одну из них звали Лидой, а другую Леной; в конце концов верх взяла первая, и он избрал псевдоним Лидин, которым подписывал свои статьи; если бы победу одержала Лена, то он подписывался бы Лениным!».

С 13 до 16 лет юноша рассылал в редакции русских и еврейских газет свои рукописи — переводы, статьи. Написал роман, который послал В. Короленко. Иногда получал вежливые отказы, иногда — отеческие напутствия. А 22 августа 1897 года обнаружил в ежедневной одесской газете свою статью «Педагогическое замечание» — «острая критика системы выставления отметок в школах, ибо такая практика может вселить зависть в сердца слабых учеников». Так началась его журналистская карьера.

Путевку в литературную жизнь В. Жаботинскому дал Эдгар По. Свой перевод «Ворона» на русский язык гимназист Ришельевской гимназии отослал, ни много ни мало, — в «Северный вестник» в Петербург. Однако получил отказ. Но перевод попал в руки одесского поэта А. Федорова. Тот ободрил юношу и представил его редактору газеты «Одесский листок». Жаботинский спросил: «Стали бы вы публиковать мои корреспонденции из-за границы?». Ответ был таков: «Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей». Корреспондентов не было в Риме и Берне. После отчаянной просьбы мамы: «Только не в Рим! Поезжай с Богом, раз ты уж решил оставить гимназию, но на худой конец в Берн, там среди студентов есть дети наших знакомых». И семиклассник, 17-летний Владимир Жаботинский едет в Швейцарию. В «Повести моих дней» писатель заметит: «Кстати, среди прочих волшебных сказок, которыми незаслуженно разукрасили летопись моей жизни, слышал я и такую, будто меня «исключили» из гимназии. Боюсь, что если бы я не оставил тогда ее, в конце концов меня бы действительно выгнали, но случайно я ушел из нее по своей доброй воле еще до этого неотвратимого события».

Долгий путь через Подолию и Галицию дал первую возможность соприкоснуться с гетто. Тогда юноша увидел лишь ветхость и упадок, вышучивание ненавистного врага вместо бунта было оценено им как «рабский юмор». Через много лет он напишет: «Теперь, состарившись, я научился различать под покровом этого пресмыкательства и насмешки достаточную степень гордости и смелости; тогда я не знал этого, тогда я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?».

Отделение права в Бернском университете ярких воспоминаний у Жаботинского не оставило, а вот жизнь «русской колонии», состоящей в основном из евреев, его заинтересовала. Особенно «завораживающее впечатление от перехода из царства гробового молчания, каким была Россия 40 лет тому назад, к этому шумному бурлению. Все слова, запре- щенные в России, превратились здесь в обыкновенные слова вроде «здравствуйте», «спасибо» или «пожалуйста». Революционная литература, о которой еще какой-нибудь месяц назад мы говорили только шепотом и намеками между собой в Одессе, здесь вся была в книжном шкафу, доступном каждому».

Здесь было общение с Хаимом Житловским, требовавшим петь песни на идиш, первая встреча с Нахманом Сыркиным, первое выступление с «си- онистской» речью, после которой Жаботинского обвинили в антисемитизме, а также начало литературно-сионистской деятельности.

А затем Рим, где не было никакой «русской колонии», а была итальянская молодежь, архитектура, скульптура, живопись, университетские педагоги, вселившие в сердце молодого человека веру в справедливость социалистического строя, которую он сохранял «как «нечто само собой разумеющееся», пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России».

Именно в это время рождается литературный псевдоним «Altalena», что в переводе с итальянского означает «качели». Это полностью отразило легкое, успешное, талантливое и пьянящее скольжение по жизни:

«Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джусти обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение. В театре уже сошли со сцены Сальвини, Росси, Аделаида Ристори; Д’Аннунцио писал лучшие свои пьесы для Элеоноры Дузе, Эрмети Нобели возродил классическую трагедию от Шекспира до Альфиери.

Эрмети Цакони предоставил права гражданства в душе южной публики горькому колдовству Ибсена, Толстого и Гауптмана; и место на деревянной скамье на галерке в театре стоило от 40 грошей до лиры, не считая четырех часов стояния в «хвосте» до открытия дверей. В большинстве музеев я чувствовал себя как дома; не осталось ни одного заброшенного уголка в переулках предместий Богго и по ту сторону Тибра, который не был бы знаком мне, и почти в каждом из этих предместий мне довелось снимать квартиру, здесь месяц, там два, потому что неизменно после опыта первой недели хозяйки, — жены торговцев или чиновников, вечно на сносях, — протестовали против непрерывной сутолоки в моей комнате, визитов, песен, звона бокалов, криков спора и перебранок и, наконец, всегда предлагали мне подыскать себе другое место, чтобы разбить там свой шатер».

При этом Жаботинский успевал много работать. Итальянские впечатления отразятся «В студенческой богеме» (из жизни итальянского студенчества), произведения все более популярного литератора печатались в одесских «Новостях», петербургском «Северном вестнике», в итальянских изданиях. И вернувшись в Одессу летом 1901 года, он обнаружил, что «приобрел имя» как писатель. «Господин Хейфец, редактор «Новостей», предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в 120 рублей. Я не устоял перед этим искушением, отказался от диплома, от карьеры адвоката и от любимой Италии и остался в Одессе, начав новую главу в истории моей молодости. Эта новая глава длилась два года, и она — последний этап на моем пути к сионистской деятельности».

Два года прошли все в тех же ослепительных виражах, но теперь уже одесской жизни. Пьесы, поставленные городским театром, фельетоны, стихи, «нервическое беспокойство, всеобщее ожидание чего-то, весеннее настроение», трибуны «Литературного клуба», бесплатное кресло в театре, прекрасная компания коллег в редакции, Анна Пасха-

лова, играющая в его пьесах, — все это не могло не кружить голову одесситу, которому едва перевалило за 20 лет. А еще восторженное отношение к нему молодежи, которое так же отразил в своих воспоминаниях Корней Иванович Чуковский: «Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога... он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых».

Современник отметил: «О чем бы Altalena ни писал — о театре‚ природе‚ старине‚ бытовых явлениях‚ во всем сказывались редкая наблюдательность‚ оригинальность подхода‚ яркая парадоксальность‚ независимость и смелость суждений‚ а наряду со всем этим блестящий русский язык... Его читают с жадностью‚ и через короткое время весь юг России ищет в газете прежде всего Altalena».

Да и Одесса в тот период была лучезарной. Город театралов, литераторов, студентов и биндюжников со своим особым языком, многонациональной культурой и неповторимым колоритом. Нечасто позволяет себе Жаботинский ностальгические ноты, но когда они прорываются, оживают на страницах романа «Пятеро» живописные одесские типы и характеры, доносится запах моря и арбузных корок, слышится плеск волн о борт лодки и проступают сквозь столетия забытые сцены из одесской жизни: «Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство студентов; боковые сиденья, ка- жется, чуть ли не только им и выдавались. Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили (например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в «Гугенотах», и ему по этому поводу, кстати, еще припомнили небратское отношение к сестре, сидевшей в Шлиссельбурге, — появлялись городовые и выводили студентов за локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г. студент, как же так можно...».

Многоликий, многонациональный город долгое время хранил дух свободы, демократии, толерантно- сти просто потому, что все были здесь недавними пришельцами, все любили свое творение — Одессу и все надеялись на ее процветание, и потому прила- гали для этого немало усилий. «Оглядываясь на все это через 30 лет, я, однако, думаю, что любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народно- стей. Все восемь или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто есть кто. Года через два это измени- лось, но на самой заре века мы искренно ладили. Странно, дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки по- ляков, русские русских, евреи евреев; исключения попадались сравнительно редко; но мы еще не за- думывались, почему это так, подсознательно считали это явление просто временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего форума — символом прекрасного завтра».

Возможно, подобные надежды на прекрасное завтра присущи каждому поколению во всех городах, особенно в начале века... Можно вспомнить, например, Михаила Булгакова: «Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег... ...А вышло совершенно наоборот».

Только для Булгакова «наоборот» начинается с Первой мировой войны, революции, Гражданской войны, а для Altalenа-Жаботинского, как и для десятков тысяч молодых, умных, талантливых, верящих в ассимиляцию евреев Российской империи, с апреля 1903 года. Кишиневский и одесский погромы, разгул черносотенцев в 1905 году и позже... Когда разбились надежды и смутное ощущение тревоги, неясно маячившее перед Владимиром, поднялось во всей своей кровавой беспощадности.

Братания не получилось. И Altalenа легко, как на качелях проносившийся по страницам газет, скользя по волнам российской действительности, исчезает. Точнее, Владимир превращается в Зеева и его энергия обращается в сторону Святой земли. Только в редких ностальгических воспоминаниях будет всплывать облик города, таящего в предутренней черноморской дымке: «До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить пред собою, хоть уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети XIX века, и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса первых строителей города — Ришелье, де Рибаса, Воронцова, и всего того пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и греческими фамилиями. Прямо предо мною — крыльцо городской библиотеки: слева на фоне широкого, почти безбрежного залива — перистиль думы: оба не посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там писал Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому фасаду городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и той же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому ге- нию города с непонятным именем, словно взятым из предания о царстве «на восток от солнца, на запад от луны». И тут же, у самого особняка «литературки» (тоже по братски похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начинался один из спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо элеваторов».

Поэт, литератор, баловень судьбы поехал в Кишинев оказывать помощь пострадавшим в страшном погроме. То, что он увидел, перевернуло его жизнь. Смерть, кровь, насилие... В разгромленной синагоге Жаботинский находит обрывок истерзанной Торы с одной фразой «в чужой земле». С этого момента Зеев Жаботинский из «теоретика», выступающего на собраниях в «русской колонии» в Берне и «думающим об обороне», становится деятельным и «воинствующим» сионистом, создающим отряды самообороны, пишущим сионистские статьи в русские и еврейские газеты, выступающим в переполненных залах с главным призывом перестать быть «пришельцами в чужой земле»: вернуться на свою землю, в свою страну. Деньги на отряды самообороны в Одессе он собирал вместе с Мэиром Дизенгофом.

В августе 1903 года евреи Одессы делегировали Жаботинского в Базель на 6-й Сионистский конгресс. Открылась следующая глава его жизни. Он познакомился с ведущими сионистами мира, несмотря на преклонение перед Теодором Герцлем (в честь которого назовет сына!) голосует против плана Уганды и уходит из зала вместе с теми, кто сказал «нет»...

После конгресса Жаботинский вернулся в Одессу с пониманием, что плохо знаком с миром, которому хочет посвятить свою жизнь. Он разы- скал Равницкого, который учил его древнееврейскому языку в детстве, и попросил продолжить занятия. Внимательно читает сочинения Ахад ха-Ама и Бялика. Пишет ряд статей, которые издаются отдельной брошюрой под общим названием «Противникам Сиона» и распространяются в Вильно, Петербурге, Саратове. Постепенно читатели Жаботинского начинают принимать всерьез его сионистскую позицию.

Через много лет Жаботинский отметит: «Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок русского писателя и фуражку рулевого сионистского корабля; но, скорее всего, у меня не было никакого твердого плана... Но за меня решила судьба... Точнее, не судьба, а случай: антисемитская выходка русского хама из центрального околотка Одессы. Звали его Понасюк». Пристав спровоцировал в городском театре скандал, и вскоре молодой сионист был вызван на допрос к градоначальнику графу Шувалову. Жаботинский, который уже был одним из руководителей еврейской самообороны, понял, что будет арестован, и сразу после беседы с градоначальником, не заезжая домой, отправился в Петербург.

Он начинает работу в журнале «Еврейская жизнь» (позже — «Рассвет»), в газете «Новое время». Друзьям удалось решить вопрос с проживани- ем в Петербурге, популярному журналисту предложили неплохую зарплату. Бытовые вопросы были решены. Впоследствии Жаботинский напишет: «Я беззаботно отдался сердцем и душой воздвижению сионистского алтаря, над чем я тружусь поныне и, видно, буду трудиться до конца своих дней. На счастье, или на погибель свою? На благо сионизму или во вред ему? Я, во всяком случае, не раскаиваюсь».

Следующее десятилетие было чрезвычайно плодотворным. Статьи в еврейской и общероссийской прессе вызывали многочисленные отклики, залы, в которых выступал Жаботинский, всегда были переполнены. Он стал кумиром еврейской молодежи, и благодаря его публицистическому дару и ораторскому искусству десятки тысяч лю- дей стали сионистами. Постоянные разъезды — Литва (в Вильно был не менее 55 раз), Волынь, Подолия, Киев, города от Нижнего Новгорода до Астрахани, Баку, Одесса, Варшава. Два раза сидел в тюрьме (в Херсоне и Одессе), раз в два года ездил на сионистские съезды, баллотировался в 3-ю Государственную Думу (не прошел), в 1907 году женился на Анне (Иоанне) Гальпериной (из синагоги молодой муж поспешил на собрание избирателей), в 1910 стал отцом, сына назвали Эри-Теодор.

В Киеве он принимал участие в собраниях «Сторонников Сиона», которые планировали отмену вопроса Уганды на 7-м конгрессе. Выступал и в украинофильском клубе «Родина».

В этот период Жаботинский выделял три основных направления своей деятельности: полемика с ассимиляторами и с «Бундом», пропаганда самообороны и борьба за национальное равноправие евреев России. А одним из главных политических достижений этого десятилетия считает Гельсингфорсскую конференцию, которую, чтобы ускользнуть от бди- тельного ока царского режима, проводили в столице Финляндии. Владимир был основным разработчиком документа, названного потом «Гельсингфорсской программой»:

1) демократизация России на основе национальной автономии и парламентаризма; признание полноты прав всех национальных меньшинств;

2) полное равноправие евреев;

3) участие национальных меньшинств на равных правах во всех выборах;

4) признание всей полноты национальных прав евреев как автономной нации;

5) основание национальной организации для евреев России;

6) гарантированное право пользоваться национальными языками в судах, школах, общественных учреждениях;

7) право евреев на выходной день в субботу вместо воскресенья.

Некоторые пытались обвинить его от отхода, от принципов сионизма. Он же считал, что это был душевный и духовный перелом для поколения: «Мы начали с отрицания галута, то есть с того, что галут не следует исправлять, что нет лекарства против него, кроме исхода из него. И вот жизнь привела нас к необходимости улучшения галута, улучшения методического и всестороннего, каким явилось бы достижение не только гражданского равноправия, но и равноправия национального. Выставив такое требование, обязаны были мы, именно мы, сионисты, сделать для него вдвойне больше всякой другой еврейской партии, ибо сильнее у нас национальный аппетит. Наши противники смеялись над нами и язвили, что мы впали в противоречие и отрицаем сионистский принцип: если национальное возрождение возможно и в галуте, то к чему Сион? Это возражение обязывало нас найти разумную возможность воздвигнуть национальные замки в изгнании с тем, чтобы их оставить, без срама и без сожаления, на другой день после их воздвиженя».

Очень кратко суть проблемы писатель выразил так: «За принцип равенства мы будем бороться до конца, но сама проблема неразрешима...»].

В этот период Жаботинский осознал, что «нет еще еврейской политики, наше положение и наши нужды не имеют еще прецедента, мое поколение — поколение зачинателей, и нам создавать государствоведение Израиля, от алеф до тав, и то же относится к сионизму, в особенности к сионизму».

Политика и государствоведение, по убеждению Жаботинского, немыслимы без культуры и языка. Он блестяще перевел на русский язык стихи Бялика, знакомя еврейского и русского читателя с творчеством гения новой ивритской литературы. Эти переводы высоко оценили Максим Горький, Александр Куприн и Михаил Осоргин. Например, Михаил Осоргин писал, что сионизм «похитил» Жаботинского у русской литературы, где ему могло бы принадлежать почетное место.

В 1911 году Жаботинский основал в Одессе издательство «Тургеман» («Переводчик»), в задачу которого входило издание лучших произведений мировой литературы в переводе на иврит. Издал ряд брошюр по вопросам сионизма: «Сионизм и Палестина», «Недругам Сиона», «Еврейское воспитание» и другие. Возглавил борьбу за введение иврита в качестве языка преподавания в еврейских школах. План не был поддержан Союзом сионистов России, но был принят организацией «Тарбут» и с успехом проводился ею в жизнь в период между двумя мировыми войнами в странах Восточной Европы (страны Прибалтики, Польша, частично Румыния).

Много усилий Жаботинский предпринимал для создания Еврейского университета в Эрец-Исраэль. Этого требовали интересы десятков тысяч еврейских студентов, которые безуспешно обивали пороги высших учебных заведений России, пытаясь преодолеть «процентную норму». Вместе с тем этого требовало будущее еврейское государство, которому необходимы были научные кадры.

В 1909–1910 годах Жаботинский провел несколько месяцев в Константинополе, занимаясь руководством сионистскими изданиями и определяя тактику сионистской пропаганды. И в этот непродолжительный период ему представилась возможность познакомиться вблизи с Оттоманской империей, от которой зависела судьба Эрец-Исраэль и успех сионистского дела на этой земле.

После контактов с несколькими турецкими руководителями он убедился в том, что и «от них не дождешься никакого добра и никакой милости. Никогда эта больная держава не согласится на осуществление целей сионизма». Жаботинский предвидел недалекий распад Оттоманской империи. Возможно, уже тогда у него появляются мысли о союзе с Британией.

В 1909 году он побывал в Палестине и блестяще описал жизнь в ишуве. Затем возвратился в Петербург. Сдал экзамены на аттестат зрелости (в 27 лет, причем самым неудачным был экзамен по русской словесности!).

Процесс над Менделем Бейлисом (1911–1913) еще раз продемонстрировал, что даже такие выдающиеся люди, как В. Короленко, Л. Толстой, М. Горький, А. Блок, не могут спасти евреев России от погромов, унижения и бесправия.

В 1912 году Владимир Жаботинский написал: «История еврейского народа не должна больше быть тем, чем была до сих пор, то есть «историей того, что другие делали с евреями»: новые евреи хотят отныне сами делать свою историю, наложить печать своей воли и на свою судьбу, и — в справедливой мере — также на судьбу страны, где они живут». И вновь все тот же итог: единственный выход — своя страна...

В начале Первой мировой войны Жаботинский работал корреспондентом газеты «Русские ведомости» в районе Западного фронта. После вступления в войну Турции он предложил сионистам сформировать еврейскую армию, которая будет воевать за освобождение Палестины на стороне Антанты, а затем станет центром организации там еврейского государства.

Это вызвало волну колоссального возмущения и неприятия в сионистских кругах. Конфликт с турецкими властями мог перечеркнуть все, что уже было достигнуто в Эрец-Исраэль. Противники — от глав правительств до сионистских лидеров — всячески мешали‚ высмеивали поэта-политика. Практически это была борьба в одиночку. Ему говорили: «Все ошибаются‚ а ты один прав?». Жаботинский отвечал — скептикам‚ противникам‚ самому себе: «Правда на свете одна‚ и она вся у тебя. Если ты в этом не уверен — сиди дома‚ а если уверен, — не оглядывайся‚ и выйдет по-твоему».

С лета 1915 года Владимир Жаботинский вел переговоры с правителями европейских стран, пытаясь найти возможность формирования боевого еврейского легиона. Италия в то время не участвовала в войне‚ и Жаботинскому ответили: «Если Италия вмешается в войну‚ тогда ваша мысль — отличная мысль; тогда приезжайте опять‚ мы обсудим это дело практически». В Париже он беседовал с министром иностранных дел Франции‚ и тот сказал уклончиво: «Вообще неизвестно‚ будет ли кампания в Палестине‚ когда и кто ее поведет». В Лондоне ему сообщили‚ что военный министр Великобритании не одобряет создание «экзотических полков» и военные операции на «экзотических» фронтах. Это был еще один отказ‚ и Жаботинский поехал в Копенгаген‚ где размещался центр Сионистской организации. Его руководители стояли за строгий нейтралитет. Они опасались‚ что формирование еврейского подразделения‚ его участие в боевых действиях против Турции приведет к разгрому поселений в Эрец-Исраэль‚ и предложили Жаботинскому прекратить всякую деятельность по созданию легиона.

Летом 1915 года он приехал в Россию. Сионисты в Петербурге не захотели разговаривать с человеком‚ который «ставил под угрозу еврейские поселения». В Одессе произошло то же самое‚ лишь один из старых друзей пришел повидаться с ним и сказал: «Не следует спасать отечество без приглашения». Жаботинский вспоминал: «Старая мать моя‚ вытирая глаза‚ призналась‚ что к ней подошел на улице один из виднейших воротил русского сионизма... и сказал в упор: «Повесить надо вашего сына». Ее это глубоко огорчило. Я спросил: «Посоветуй‚ что мне дальше делать?». До сих пор‚ как гордятся люди пергаментом о столбовом дворянстве‚ я горжусь ее ответом: «Если ты уверен‚ что прав‚ не сдавайся».

Зато киевские сионисты поддержали идею: «Встретили меня киевляне как родного‚ созвали заседание‚ выслушали доклад‚ одобрили‚ ободрили‚ благословили на работу дальше‚ обещали помогать‚ чем можно‚ и сдержали свое слово. Не раз в трудный день я посылал телеграмму в Киев: «Выручайте!» — и ответ всегда получался через банк». Помощь пришла и от редактора газеты «Московские ведомо- сти». Он предложил своему корреспонденту: «Оставайтесь работать у нас в Москве‚ зачем вам опять на Запад?» «Легион»‚ — ответил Жаботинский. «Если так‚ поезжайте с Богом»‚ — сказал редактор. «И два года подряд‚ пока большевики не закрыли‚ помогала мне старая честная газета‚ гордость русской печати‚ давая возможность жить в Лондоне‚ содержать семью в Петербурге и делать что угодно».

В 1915 году, когда турецкие власти стремились покончить со всеми формами сионистской колонизации в Эрец-Исраэль, Жаботинский вместе с Иосифом Трумпельдором начал формировать еврейские военные отряды в лагере для еврейских беженцев в Александрии. Результатом стало создание еврейского легиона — предвестника израильской армии.

После Первой мировой войны Жаботинский поселился в Палестине. Еврейских легион был распущен, но Жаботинский организовал из его бывших бойцов первые отряды самообороны, которые во время арабских беспорядков на Песах в 1920-м году пытались прорваться в Старый город Иерусалима для защиты еврейского населения. За это Жаботинский был арестован английскими властями, заключен в крепость в Акко и приговорен к 15 годам каторги.

Незадолго до ареста приехала из Одессы мама — они не виделись 5 лет. И вот, наконец, радостная встреча. Как она перенесет новый удар? Накануне ареста он собрал друзей на прощальную вечеринку. Матери сказал, что должен отправляться из Иерусалима в Яффу по сионистским делам. Святое дело! Весь вечер шутил, чтобы не вызвать подозрение матери. Иоанна тихонько подала ему маленький саквояж с самым необходимым, и так с улыбкой он прямо с вечеринки отправился в тюрьму. Но имя Жаботинского уже гремело во всем мире, бурные протесты в Палестине, Англии и Америке вынудили английские власти сначала смягчить, а затем и вовсе аннулировать приговор.

В 1921 году на 12-м Сионистском конгрессе в Карлсбаде Жаботинского избирают в руководство Всемирной Сионистской организации.

Во время конгресса Жаботинский и представитель петлюровского украинского правительства в изгнании М. Славинский подписали соглашение о создании еврейской милиции для защиты еврейского населения от погромов во время планировавшегося похода украинской армии на Советскую Украину. Хотя соглашение предусматривало, что еврейская милиция не будет принимать участия в военных действиях против большевиков, левосоциалистические круги сионистского движения подвергли Жаботинского яростной критике и потребовали принятия против него решительных мер. Однако съезд сионистов Украины и России (сентябрь 1921 г., Берлин) после выяснения вопроса выразил полное доверие Жаботинскому.

После революции выехать из советской России становится все сложнее. Жаботинский начинает борьбу за тех, кому срочно нужна его помощь. Он пишет Горькому: «Многоуважаемый Алексей Максимович, очень прошу Вас за Бялика... нам... он нужен как поэт и как лучший из работников в области еврейского школьно-издательского дела... Мне хотелось бы просить и за Черниховского, и за многих других...». Всего тогда выехало 12 еврейских писателей.

Очень быстро у Жаботинского возникли идейные расхождения с сионистским руководством, в том числе и с лидером организации Хаимом Вейцманом. Жаботинский настаивал на усилении политического компонента в сионизме, выступал против социалистических идей, указывая, что классовая борьба подрывает необходимое евреям национальное единство. Он выдвинул лозунг: «только одно знамя» и сравнивал совмещение социализма и сионизма с поклонением двум богам сразу. Много времени поэт-политик посвятил «ревизии» сионизма. Созданное им при организации сионистов-ревизионистов молодежное движение «Бейтар» и сегодня очень популярно в мире.

С 1927 году Жаботинский жил в Париже. В 1928 году вернулся в Палестину, где, поселившись в Иерусалиме, редактировал газету «Доар ха-йом» («Ежедневная почта»). После нападения арабов на еврейские кварталы Иерусалима и резни, учиненной в Хевроне (1929 г.), иерусалимская группа сторонников активных действий основала «Национальную военную организацию» — «Иргун цван леумми» (сокра- щенное название «Иргун», акроним — «Эцел»). Через некоторое время Жаботинский стал командующим этой организации.

В 1930 году, когда Жаботинский выступал с лекциями в Южной Африке, английские власти запретили ему въезд в Палестину, аннулировав его въездную визу. Жаботинский вновь поселился в Париже. Последние 11 лет жизни он провел в изгнании. Но ни на одну минуту не терял надежды на то, что еврейское государство будет в ближайшее время.

Он создал денежный фонд — «Фонд Тель-Хай», чтобы обучать еврейскую молодежь ремеслу боя. В письме к Хаиму Белиловскому в 1932 году он не просто объяснил цели фонда, но и сформулировал философию новой роли евреев в ХХ веке:

«Цель, по моему разумению, такова: дать такое воспитание еврейскому молодому человеку, которое сделало бы невозможным любое проявление насилия по отношению к евреям, где бы то ни было. И чтобы эта абсолютная, физическая невозможность была ясна всем настолько, чтобы и мысли, и намерения такого не могло возникнуть. Тогда-то и настанет мир и в Эрец-Исраэль, и вообще везде, где живут евреи. Трудно поверить, что провокации и антиеврейские вылазки имели бы место, если бы их зачинщики знали, что они не останутся безна- казанными. И этот соблазн должен исчезнуть. Поэтому «Фонд Тель-Хай» евреям не только важен он им жизненно необходим; в то же время выполняет и важную общечеловеческую задачу».

С приходом Гитлера к власти в Германии (1933 г.) Жаботинский призвал к организации всемирного бойкота немецких товаров и выступил про- тив соглашения Еврейского агенства с германским правительством «о переводе в Палестину имущества отправляющихся туда немецких евреев» (это было время, когда из Германии еще можно было уехать, а мир не слишком хорошо понимал последствия прихода нацистов к власти). Он полагал, что соглашение подрывает организацию бойкота.

В том же году Жаботинский выступил с энергичной защитой членов ревизионистского движения в Палестине, обвиненных лидерами рабочих партий в убийстве Хаима Арлазорова. Это обвинение вызвало ожесточенную внутреннюю борьбу в ишуве и привело его на грань гражданской войны. Стремясь ослабить напряженность, В. Жабо- тинский и Д. Бен-Гурион пришли к соглашению о нормализации отношений между ревизионистами и Гистадрутом, однако это соглашение было отклонено плебисцитом членов Гистадрута. Разрыв между ревизионистами и «Гистадрутом» привел к выходу Союза сионистов-ревизионистов из Всемирной сионистской организации и основанию на Венском конгрессе в сентябре 1935 года новой сионистской организации, председателем которой стал Жаботинский.

Программа «Новой сионистской организации» провозглашала следующие цели:

1. Создание еврейского большинства на обоих берегах Иордана.

2. Учреждение еврейского государства в Палестине на основе разума и справедливости в духе Торы.

3. Репатриация в Палестину всех евреев, которые желают этого.

4. Ликвидация диаспоры.

Подчеркивалось, что «эти цели стоят выше интересов личностей, групп или классов». Исполнительный комитет этой организации находился в Лондоне, поэтому Жаботинский в 1936 году поселился там.

Из ревизионистского движения, созданного Жаботинским, вышла современная израильская «правая» партия, которая в лице блока «Ликуд» с 70-х годов ХХ века играет виднейшую роль в политической жизни Израиля.

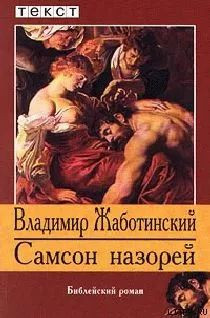

Все это время Жаботинский продолжал писать: он публикует на различных языках множество работ по проблемам еврейства и сионистского движения, статьи и фельетоны на общие темы, переводит на иврит произведения Данте, Гете, Ростана, Эдгара По. Пишет на русском языке два прекрасных романа: «Самсон Назорей» (1926 г.) и «Пятеро» (1936 г.)

, отражающие две основные идеи и две трагедии еврейского народа и лично Владимира Жаботинского. Его библейский «Самсон» — трагический и во многом автобиографический образ вождя, отдавшего весь свой горячий темперамент борьбе за освобождение угнетенного народа. Но народ, не способный понять величие его устремлений, видит в нем чужака.

Прекрасный лирический и ностальгический роман «Пятеро», пронизанный запахом моря и арбузов, осененный блеском одесского солнца и приправленный изрядной долей одесского колорита, в итоге приводит к мысли о безвыходном положении ассимилированного русского еврейства.

Лишенный возможности жить в Палестине, Жаботинский тем не менее продолжал активно участвовать в общественно-политических событиях в стране. В феврале 1937 года он в выступлении перед комиссией Пиля о положении в Палестине и нуждах еврейства подчеркнул, что если Великобритания не может выполнить взятых обязательств, она должна вернуть мандат на Палестину Лиге Наций. Он не разделял позицию руководства Сионистской организации о разделе Западной Палестины на еврейское и арабское государства и английскую зону.

Жаботинский прекрасно понимал опасность распространяющегося по Европе нацизма, предупреждал о надвигающейся катастрофе и предложил план эвакуации 1,5 миллионов евреев из Восточной Европы. Однако план был встречен яростной критикой как в сионистских, так и в несионистских кругах. После начала Второй мировой войны в феврале 1940 года Жаботинский выехал в США, чтобы привести в исполнение план создания еврейской армии, которая сражалась бы против нацистов на стороне союзников.

4 августа 1940 года Жаботинский умер от инфаркта в лагере «Бейтар» около Нью-Йорка.

Иоанна находилась в Лондоне, боялась выйти из дому: «Вовочка, дорогой мой, не писала тебе всю неделю, потому что ждала... я все время жду — сижу дома и боюсь уйти, вдруг письмо». Больше писем не было. Сын Эри за участие в помощи нелегальным иммигрантам в это время был заключен в ту же тюрьму в Акко, где когда-то сидел отец.

В завещании, написанном еще в ноябре 1935 года, Жаботинский просил похоронить его там, где застигнет смерть, и перевезти его прах в Эрец- Исраэль только согласно постановлению правительства еврейского государства, в скором создании которого он был уверен.

Через четверть века, в 1964 году, по решению правительства, возглавляемого Леви Эшколом, останки Жаботинского и его жены Иоанны (1884– 1949) были перевезены в Израиль и похоронены на горе Герцля в Иерусалиме.

Семья Владимира жаботинского: отец Иона (Евно, Евгений григорьевич), служащий «Российского общества мореходства и торговли», выходец из ни- кополя, занимался закупкой и продажей пшеницы, дед из города жаботин (бывшее местечко киевской губернии, сегодня — город в черкасской обла- сти), мать Эвва (Ева Марковна) зак (1835–1926), родом из Бердичева, была потомком якова кранца, дубенского маггида. Старший брат Мирон умер ребенком, сестра Тереза (Тамара, Таня) Евгеньевна жаботинская-копп была учредительницей частной женской гимназии в Одессе. когда Владимиру ис- полнилось 5 лет, семья в связи с болезнью отца перебралась в германию. Отец умер в следующем году, но мать, несмотря на наступившую бедность, вернулась в Одессу, открыла лавку по торговле письменными принадлежно- стями и определила сына в гимназию.

Мама Жаботинского прожила в Иерусалиме 6 лет и скончалась в 1926 году. за два месяца до этого он навестил ее в последний раз. Сообщение о кончи- не матери застало его в гамбурге, где он создавал очередную молодежную сионистскую группу. «я пошел в синагогу, зажег свечи и произнес «кадиш». Мама соблюдала еврейские традиции, и по ее просьбе жаботинский — пол- нейший атеист, боровшийся с клерикализмом ортодоксии и мало помнив- ший отца (тот умер, когда мальчику было 6 лет) — всю жизнь в день его смерти читал заупокойную молитву